玉城朝薫

(たまぐすく ちょうくん 1684~1734)

組踊の創始者・玉城朝薫は、首里儀保に生まれます。唐名は向受祐(しょうじゅゆう)。父の玉城里之子朝致は朝薫4歳のとき死去。母の章氏野国親方正恒の娘真鍋は、朝薫出生後離別。以降祖父の玉城親方朝恩に養育されます。8歳のとき祖父の死去にともない、跡目を継いで玉城間切総地頭職となります。 12歳で御書院 小赤頭(こあくがみ)(1696 年)、14歳で御書院若里之子となります。1703年、19歳で元服。20歳で初めて薩摩に上ります。2度目の上国の際、薩摩藩主島津吉貴の前で謡曲「東 北」の仕舞「軒端の梅」の仕舞を舞いました。本土の芸能を藩主の前で演じられるほど、本土の芸能に精通していたのです。 官吏としても有能で、玉城間切の知行に関して、貢租がとどこおりなく、しかも凶年に備えて米穀の貯蔵まで行ったとして王府から褒書も得ています。官僚としても領主としても有能であったことがわかります。

朝薫の芸能的才能は早くから開花しています。17歳のとき、尚貞王から「文弥」の名を賜っていますが、それは朝薫の大和芸能の見事さに感嘆して、褒美として座興で与えられたものといわれてます。 芸能は、湛水親方の孫弟子にあたる新里朝住の音楽を学び、照喜名聞覚と双璧といわれるほどの高い技能を持っていました。生涯で薩摩上り5回、江戸上り2 回を経験し、大和芸能への造詣を更に深めていったようです。2度目の江戸上りの際には、座楽主取兼通事役として大役を果たしています。朝薫は、才能と環境 にめぐまれていました。

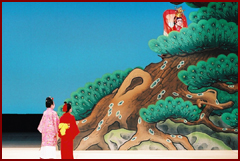

1718年、御冠船踊の踊奉行に任命されます。翌19年の冊封使歓待の重陽之宴で初めて組踊が上演されました。演目はもちろん朝薫の作品で、「二童敵討」(護佐丸敵討)と「執心鐘入」の二番でした。朝薫はこの二番の他に「銘苅子」「女物狂」「孝行の巻」も創作し、その年の冊封使をもてなす宴で上演され ました。朝薫のこれらの作品を〈朝薫の五番〉と称しています。 朝薫の五番は、「組踊は朝薫に始まり朝薫に終わる」といわれるほど完成度が高いもので、朝薫以降に作られたたくさんの組踊の規範になっています。これに よって、沖縄の人々がいかに朝薫の五番に感化され、またいかに組踊を愛好していたかがわかります。組踊は、昭和47年に国の重要無形文化財に指定されました。

朝薫の五番

執心鐘入

1719(尚敬7)年の尚敬王冊封の時、重陽之宴で初演。冊封副使、徐葆光の『中山伝信録』には、「鐘魔事」と記されています。いわゆる道成寺物といわれる作品です。 登場人物は、中城若松、宿の女、座主、小僧(一)、小僧(二)、小僧(三)、鬼女。

主人公は、美少年として名高い中城若松です。若松が首里にご奉公に行く途中、行き暮れて山中の一軒家に一夜の宿を乞います。女は親が留守だからと断りますが、若松が名乗ると、かねて若松に恋慕していた女は態度を一変させ宿を貸します。女は若松を誘惑しますが、若松は応じません。若松は女を罵倒し、 自尊心を傷つけます。身の危険を感じた若松は、女を振り捨てて末吉の寺に駆け込み、座主に救いを求めます。 座主は若松を鐘の中に隠し、小僧たちに寺内は女人禁制であることを言いつけ、鐘の見張りを命じます。 一方、女は若松を追って寺にやってきます。座主は鐘の中から若松を連れ出し、別の場所にかくまいます。女は若松を見つけられず、鐘にまとわりつくと、鬼女に変身します。座主と小僧たちは経文を唱え、法力によって鬼女を説き伏せ、退治します。

宿の女と若松の掛け合いが最初のみどころです。また、寺における小僧たち無言劇や、荒れ狂う鬼女を座主らが法力によって説き伏せる場面などもみどころです。

二童敵討

この組踊は一名「護佐丸敵討」ともいいます。作劇にあたって、「護佐丸・阿麻和利の変」を扱っています。仇討物。 1719年の尚敬王冊封の時、重陽之宴で初演。冊封副使、徐葆光の『中山伝信録』には「鶴亀二児復父仇故事」と書き記されています。 登場人物は、あまおへ(阿麻和利)、供(一)、供(二)、供(三)、鶴松、亀千代、母、きやうちやこ持。

主人公は、あまおへの讒言によって討たれた護佐丸の遺児、鶴松と亀千代です。二童はあまおへを討つため、母にいとま乞いをして勝連城へ行きます。 あまおへの一行が野遊びをしているところへ、踊り子に身をやつして近づきます。二童は踊ったり酌をしてあまおへを酔わせます。あまおへは二童に褒美として自分の団扇と太刀と着物をあげます。二童は隙を見て丸腰のあまおへを首尾よく討ちます。

みどころは、冒頭のあまおへの七目付の所作です。また、前半では豪快な人物として描かれているあまおへが、後半では酒に酔って太刀や着物を二童に与え、丸腰になって討たれるという、あまおへの人間像の描き方もみどころです。

銘苅子

沖縄の古文献である『中山世鑑』や『琉球国由来記』、故事にも羽衣伝説があり、朝薫はそれらをもとにして組踊を創作したといわれます。いわゆる 「天人女房譚」です。天人女房譚は全国で130話あるといわれるほど広く分布し、さらに中国、朝鮮、東南アジア諸国にも伝承されています。 登場人物は、天女、銘刈子、おめなり、おめけり、上使い、供(一)、供(二)、きやうちやこ持。

銘苅子が主人公です。銘苅子が井泉で髪を洗っている天女を見つけ、その羽衣を盗って天女を妻にします。一男一女をもうけますが、ある日天女は子どもの子守歌を聞き、羽衣が米倉に隠されていることを知ります。天女は羽衣を身につけ、泣き叫ぶ子どもを見下ろしながら断腸の思いで昇天します。子どもは母 を求めてさまよい歩き、銘苅子を困らせます。この話が王府まで聞こえ、不思議な出来事だということで親子は首里王府から褒美を賜ります。親子は果報を喜 び、踊りながら帰ります。

みどころは、天女(母親)が二人の子を寝かしつけ、昇天する場面です。母を失った二人の子どもが父に辛く悲しい心境を訴え、父が二人の子どもに語りかける場面などがみどころです。

女物狂

一名「人盗人」ともいいます。沖縄の故事に取材せず、能に取材したであろうといわれています。能の「桜川」「隅田川」「自然居士」などと比較されます。 登場人物は、人盗人、男子、母、座主、小僧(一)、小僧(二)、童子(一)、童子(二)、童子(三)。

子どもを盗み、中頭や国頭方面に売りとばす人盗人が、風車で遊んでいる男子を見つけ、人形をあげると見せかけながら誘い出し、連れ去ります。途中、日が暮れて寺に一夜の宿を乞います。盗人が眠ったすきに、男子は起き出して座主に救いを求めます。小僧たちが偽の御触書を作って読み上げると、盗人は びっくり仰天して逃げ出しますが、小僧たちに捕らえられます。 一方、一人子を失った母親が、狂い笹を打ち振りながら狂乱の体で登場すると、童子たちがからかいます。そこへ座主と小僧たちが登場してわけをきくと、狂女(母親)は失った子どもの行方を尋ねているのだと答えます。そこで男子を引き合わせると親子であることがわかり、母親は正気を取り戻します。親子は座主 と小僧たちに礼を述べて帰宅します。

みどころは、冒頭の盗人の見得を切る場面です。また、座主や小僧たちが偽の御触書を読み上げるときの、盗人が御触書の記述と逆の所作を演じる滑稽さです。ほかにも、子供を失った悲しみで気が狂れた母親の演技もみどころです。

孝行の巻

「屋良漏池(やらむるち)伝説」に取材しています。風雨を巻き起こし人々を苦しめる大蛇を鎮めるために人身御供をするという説話は、東アジアに広く分布しています。台詞には、対語対句的表現が多く用いられています。登場人物は、おめなり、おめけり、母、頭取、時の大屋子、高札持、供。

北谷の屋良漏地に大蛇が住み、風雨を巻き起こし人々を苦しめています。大蛇の怒りを静めるために人身御供を立てることになり、王府は生け贄になった者の一族には生活の保障をするという高札を立てます。父親を早くに亡くし、貧しい生活をしている姉弟がその高札を見つけます。姉は弟を説得して、母親に内緒で生け贄になることを申し出ます。大蛇がまさに姉を喰おうとしたとき、天から観音が降臨し、大蛇を皮肉分散させます。 娘の企てをきいて駆けつけた母と弟は無事を確認して喜びます。娘の孝心に感心した王府は、褒美として娘を王妃に、弟を王女の婿にすることを母子に伝えます。

みどころは、高札を見た後、姉が生け贄になるために弟を説得する場面です。また、大蛇が出現したり、祭壇を設置して天井から観音が降臨したりする仕掛は、他の組踊ではみられません。仕掛を駆使しながらの演技もみどころです。

参考文献

・池宮正治『近世沖縄の肖像 上』

・大城學『沖縄芸能史概論』

・沖縄タイムス社 『沖縄大百科事典』

民俗芸能

<みんぞくげいのう>

獅子舞

棒踊り

沖縄は民俗芸能の宝庫です。一年をとおしてさまざまな年中行事や祭りがあり、そのときにはたくさんの民俗芸能が演じられます。沖縄の人々は芸能が好きで、芸能に情熱を燃やし、芸術感覚が豊かであるということもいえるでしょう。

沖縄諸島で演じられている民俗芸能に「獅子舞」があります。獅子舞は邪悪を祓い、招福すると言われています。「エイサー」は旧暦7月15日の盆の送り日の夜に演じられる念仏踊りです。青年男女数十人で演じることが多いのですが、男だけで演じたり、女だけで演じるところもあります。「棒踊り(棒術)」は青年男子が演じます。3尺棒や6尺棒、長刀などを持ち、2人1組、3人1組となって、ドラや太鼓の演奏と掛け声に合わせて、勇壮活発に演じます。婦人だけで踊る芸能に「ウスデーク」があります。「打花鼓」は中国から伝来した芸能であり、「京太郎」は本土の万歳芸などの影響を受けています。

宮古諸島では「クイチャー」という躍動的な踊りがあり、他に獅子舞や棒踊りも盛んに演じられています。八重山諸島にも獅子舞や棒踊りがあり、節アンガー、盆アンガマと称する芸能、弥勒の芸能もあります。狂言も盛んに演じています。

沖縄県内各地の民俗芸能には、本土や中国の影響だけでなく、王府時代の芸能もかなり影響していることが伺えます。

沖縄芝居

<おきなわしばい>

史劇「大新城忠勇伝」

泊阿嘉

沖縄芝居の発生は、舞踊が古典舞踊から雑踊へと展開していく過程と時期が同じで、その事情もかなり似ています。明治20年代には、那覇に本格的な芝居小屋が建てられるようになりました。

沖縄芝居は「歌劇」と「方言せりふ劇」に分類します。歌劇は歌、所作、舞踊、せりふなどで組み立てられた歌舞劇です。初期の頃は短編の作品が多く、本格的な歌劇の登場は明治40年代です。庶民の風俗と人情を描いた作品が多く、悲恋物が人気を呼びました。「泊阿嘉」「奥山の牡丹」「伊江島ハンドー小」は三大悲歌劇と呼ばれ、現在でも人気のある作品です。

方言せりふ劇は、日常生活語(琉球方言)に近いせりふで演じられます。廃藩置県後、沖縄の役者たちが「演劇改革」と称して本土へわたり、本土から持ち込んだ旧派・新派の演劇を翻案し、それを沖縄古来の演劇に加えて創案したのが方言せりふ劇です。その様式は明治20年後半から30年代前半にかけてのことと思われます。題材の多くは史劇で、その延長上に時代劇がつくられました。もっとも古くて本格的な作品は、明治35年に渡嘉敷守良・守礼兄弟によってつくられ、上演された「北山由来記」(のちの「今帰仁由来記」)です。

三線音楽

<さんしんおんがく>

古典音楽

三線音楽「民謡」

三線は14世紀末頃に、中国から伝来しました。当初、三線は宮廷楽器として定着し、士族たちによって演奏されていました。その後次第に民間にも普及して、隆盛をきわめていくことになり、沖縄の伝統楽器として重要な位置を占めることになりました。そして、永禄年間(1558~70)に、琉球から大阪の堺経由で本土でも普及するようになり、発展しました。

中国から伝来して以後、琉球では琉球の音楽に合うように工夫され、改良が加えられました。王府では貝摺奉行で三線製作を行っており、それによって名工が輩出し、三線の名器も誕生しました。伝統的な三線の棹の型は7種類あります。また、「工工四」(もとは中国の「工六四」)という楽譜も創案されました。

三線には箏、笛、胡弓、太鼓などが伴奏楽器として用いられて演唱されることがあります。三線がなければ、沖縄の芸能は別の道を歩んでいたのかも知れません。

琉球舞踊

<りゅうきゅうぶよう>

琉球舞踊「加那よー天川」

琉球舞踊「作田」

琉球舞踊は概ね「古典舞踊」「雑踊」「創作舞踊」に分類しています。

古典舞踊は、組踊同様、踊奉行によって基礎が固められ、その後の優れた芸術家たちによって肉付けされ、磨き上げられていったのです。担い手は、組踊同様に士族とその子弟(男性)でした。

沖縄は1879(明治12)年に廃藩置県を迎えます。組踊や古典舞踊の担い手であった士族とその子弟は禄を失い、王府の舞台から市井の舞台へ移り、木戸銭をとって芸能を披露しました。彼らは古典舞踊に加えて、民間に流布する民謡や風俗を取り入れた新しいスタイルの舞踊を創り出しました。これが「雑踊」です。雑踊には、従来の古典舞踊の格調の高さに替えて、振りの様式、構成、衣裳などに新たな民衆エネルギーが注がれ、庶民芸能として定着しました。

戦後つくられた舞踊を「創作舞踊」と称しています。創作舞踊にも優れた作品が相次いで生まれています。